在閱讀裡沉醉,在影像中做夢,在遊戲裡追尋,在生活中漂流,在心靈角落裡,我做我自己。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

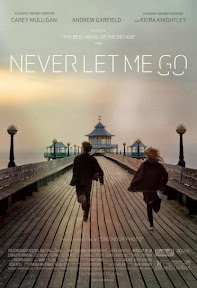

剝除基因複製的議題,這部電影就像個普通的愛情故事,但在特殊的背景之下,又不是那麼索然無味。故事的背景從一座學校海爾森開始,海爾森的孩子們都等待著捐贈器官,沒有屬於自己的未來。他們是一群基因複製的人類,生存的價值就是等待捐贈,步向死亡。

剝除基因複製的議題,這部電影就像個普通的愛情故事,但在特殊的背景之下,又不是那麼索然無味。故事的背景從一座學校海爾森開始,海爾森的孩子們都等待著捐贈器官,沒有屬於自己的未來。他們是一群基因複製的人類,生存的價值就是等待捐贈,步向死亡。 在這樣的狀態下,凱西與湯米發展出純純的稚嫩愛情。然而,和湯米在一起的卻是露絲,凱西只能默默等待,等著哪天他們分手,她才可能有機會。只是他們的生命長度有限,為了逃離無法真正開始又糾纏不清的關係,凱西選擇了當照護者,去照護這些器官捐贈者。直到他們重逢,才發現失去的時間是那樣的多。

我好喜歡主角們小時候的模樣,單純而無知,天真而善良。當外地來的老師告訴他們真相,大家內心的衝擊全都寫在臉上。他們甚至連與外界的互動都極為笨拙,即使藉著在海爾森裡的角色扮演遊戲模擬著外界的生活,並不能真實的演出現實的人生。自己的遭遇,還是得要自己去體會才行。

我好喜歡主角們小時候的模樣,單純而無知,天真而善良。當外地來的老師告訴他們真相,大家內心的衝擊全都寫在臉上。他們甚至連與外界的互動都極為笨拙,即使藉著在海爾森裡的角色扮演遊戲模擬著外界的生活,並不能真實的演出現實的人生。自己的遭遇,還是得要自己去體會才行。  正是因為生命短暫,他們才更害怕寂寞與分離吧!畢竟在這個世界上的時日太少,只能等待死亡。當凱西看著露絲因為捐贈而體力消退,身體不堪負荷的那一幕,我突然感到好傷心。他們還好年輕,如此寶貴的生命卻只是用來成為別人的器官。他們明明就也有思想也有靈魂,然而真正關心他們的,只有身處在同樣立場的彼此而已。

正是因為生命短暫,他們才更害怕寂寞與分離吧!畢竟在這個世界上的時日太少,只能等待死亡。當凱西看著露絲因為捐贈而體力消退,身體不堪負荷的那一幕,我突然感到好傷心。他們還好年輕,如此寶貴的生命卻只是用來成為別人的器官。他們明明就也有思想也有靈魂,然而真正關心他們的,只有身處在同樣立場的彼此而已。我覺得以這樣的題材去發展愛情故事非常的特別,正是因為生命短暫,才會緊緊抓住彼此不放。因為他們一生也只有這樣一次機會,每分每秒都在倒數。幸而露絲終究願意誠實地面對她的兩個好朋友,補償她所掠奪的愛情。雖然這樣的補償來的太晚,但至少還有一點時間,還能夠讓凱西與湯米享有部分美好的時光。

電影中分成數個時段,童年時期、少年時期與成年時期。每一個階段的他們都在追尋著生命的意義,從懵懂無知,到豁然驚覺,其實也不過是就那麼一瞬間。電影裡面對於複製人這個一題其實講得非常隱晦,一直到露西老師上課時的宣言,而後青年時期的露絲去追尋自己的本尊,才將這樣的議題硬生生地扯開來,卻也不是很強的力道,就只是輕輕地劃進觀眾的心裡,成了一道印記,只是這樣的感覺會逐漸強烈。

電影中分成數個時段,童年時期、少年時期與成年時期。每一個階段的他們都在追尋著生命的意義,從懵懂無知,到豁然驚覺,其實也不過是就那麼一瞬間。電影裡面對於複製人這個一題其實講得非常隱晦,一直到露西老師上課時的宣言,而後青年時期的露絲去追尋自己的本尊,才將這樣的議題硬生生地扯開來,卻也不是很強的力道,就只是輕輕地劃進觀眾的心裡,成了一道印記,只是這樣的感覺會逐漸強烈。  故事的進展其實飛快,然而情緒的鋪陳顯得緩慢。我隨著凱西去感受著所有的情緒,關於愛情,她從不解到釋然,關於生命,她也從不解到釋然。可能就是因為她總是默默地咀嚼與消化著自己的情緒,讓這部電影顯得內斂不已。

故事的進展其實飛快,然而情緒的鋪陳顯得緩慢。我隨著凱西去感受著所有的情緒,關於愛情,她從不解到釋然,關於生命,她也從不解到釋然。可能就是因為她總是默默地咀嚼與消化著自己的情緒,讓這部電影顯得內斂不已。 我沒看過原著,不太知道原著是甚麼樣子。但就以一個第一次接觸的觀眾來說,我覺得這部片還滿不錯的。人總是不斷地追求著永恆的生命,當生命有了時限時,或許會學會更珍惜一點吧!只是將自己的需求建立在別的生命上,似乎也不是好事情就是。看著【別讓我走】,人的自私造就許多傷害,就如同歌詞裡一再出現的「別讓我走」,終究他們必須為了本尊,付出生命的代價。

◎Note

20101105@國賓長春影城 $187

PR

Comment

Form

この記事へのトラックバック

この記事にトラックバックする:

BloggerAD

逛逛博客來

新鮮上架

(02/02)

(01/16)

(01/14)

(01/07)

(01/07)

(01/02)

(01/01)

探索心靈深處

Google探索

Loading

流言蜚語

[07/31 STIVROGacurf]

[07/30 OliverlLaf]

[07/30 Daniellew]

贊助商連結

贊助商連結

旅行者の一步一腳印

閱讀心靈の扉頁

[PR]